- 首页

- 学院概况

- 师资队伍

- 人才培养

- 科学研究

- 党群工作

- 理论学习

- 学生天地

- 院史院友

- 合作交流

party

Links

Contact us

电话:86-027-87543228

邮编:430074

地址:湖北省·武汉市 珞瑜路1037号 华中科技大学电气大楼A座

习近平总书记曾指出:“长期以来,一代又一代科学家怀着深厚的爱国主义情怀,凭借深厚的学术造诣、宽广的科学视角,为祖国和人民作出了彪炳史册的重大贡献。”在华中科技大学的校史长河中,有一个名字被无数次温柔呼唤——陈德树。七十余载科研如一日,他把热血献给了祖国的继电保护事业,闯过了一个又一个难关险阻,化解了一个又一个矛盾问题,挑战了一个又一个不可能。他用真心与关爱浇灌了一代又一代学子,用“择一事钟一生”的执着专注、“干一行专一行”的精益求精、“偏毫厘不敢安”的一丝不苟,激励了几代学子奋勇前行。

在工作了一辈子的动态模拟实验室中,94岁的陈德树老师带领我们回忆往昔,恍惚间我们仿佛又置身于那段充满奋斗与激情的光辉岁月。

图1 陈德树教授与电气2023级硕士生一班党支部同学交流

1)炮火连天声,立下鸿鹄志

20世纪30年代初,陈德树老师出生于广东省东莞市的一个大家庭里,在烽火与硝烟中度过了他的童年。1937年,日军发动全面侵华战争。也是在那一年,陈老师的家乡遭到日军轰炸。迫不得已,陈德树老师和家人逃难到香港。“人生只似风前絮,欢也零星,悲也零星”,那是一段多么屈辱的日子——在大不列颠的殖民地上如异乡客漂泊。为了活下去,陈德树老师一家只能忍辱负重,忍受着“亡国奴”的生活。

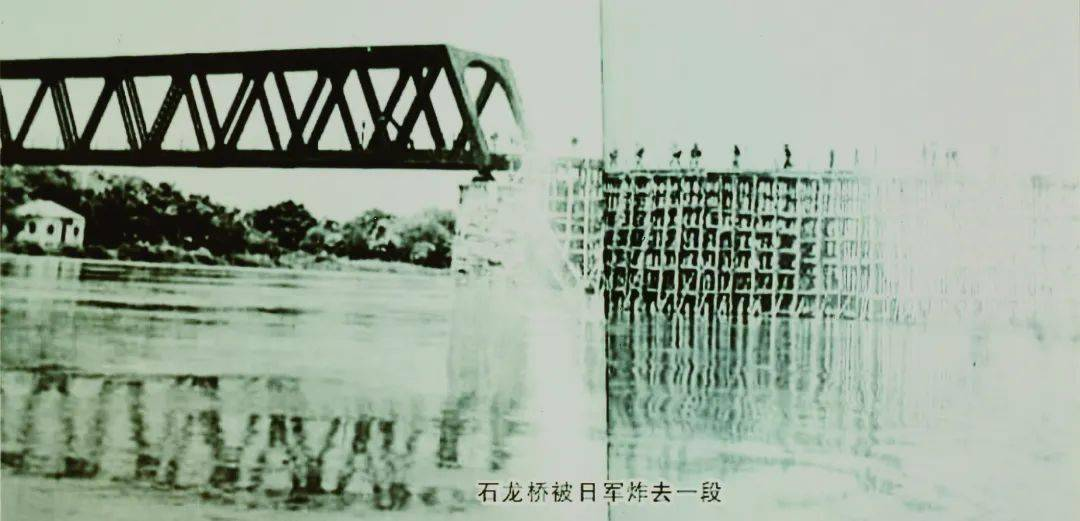

图2 20世纪30年代,东莞遭到日军轰炸(东莞市政协教科文卫体和文史委员会提供)

到了中学时期,香港也遭受了战争的影响,陈德树老师一家只好再次返回东莞。然而,彼时的东莞已被日军占领。在日军的管治下,陈德树老师不得不接受日语教育。时至今日,记忆中模糊的日语五十音仍在提醒着他勿忘国家受辱的历史,坚定着他振兴中华的信念。那颗拳拳赤子之心,在生活的磨砺下变得更加透亮。年少的陈老师深刻认识到国家强大、科技发达的重要性,刻苦科研、报效祖国的愿望在他的内心深处已悄然生根发芽。

2)扎根华科大,决心科研路

1952年,陈德树老师大学毕业后,来到哈工大接受苏联培养深造。深造的初期是辛苦的——无数个东北的寒夜里,陈德树老师不是在恶补晦涩难懂的俄文,就是在进行继电保护相关的研究探索。要知道,当时国内还尚无继电保护概念,变电站都依赖欧洲进口设备。筚路蓝缕,玉汝于成。在如此困难重重的研究环境下,为了填补祖国继电保护事业的空白,陈老师在科研路上跋山涉水,步履不停;学成归来后,不忘科学报国、科技强国的使命,陈老师开始潜下心来刻苦钻研复杂的专业难题。两年后,陈老师接受了彼时华中工学院的邀请回到学校。一代继电保护泰斗,就此扎根于武汉,开启了他科研报国的漫漫长路。

图3 年轻时的陈德树老师

3)教书育人才,桃李满天下

师之大者,为国为民。陈德树老师分别于1960年、1981年开始招收研究生。在学业上,为了满足继电保护领域的实验需求,陈老师亲力亲为,与学生相互协作、加班加点完成课题研究。在生活上,陈老师经常邀请学生到家中做客,关心学生生活上的困难。

桃李不言,下自成蹊。陈老师既是继电保护事业的开拓者,也是提携后学的领路人。他以甘为人梯、奖掖后学的育人精神为目标,坚守在科研育人一线;以精湛的学术造诣和深厚的理论功底,培养出了一批批致力于中华民族伟大复兴的奋斗者,刻画出“大国”模样,让微光成炬,点亮世界。

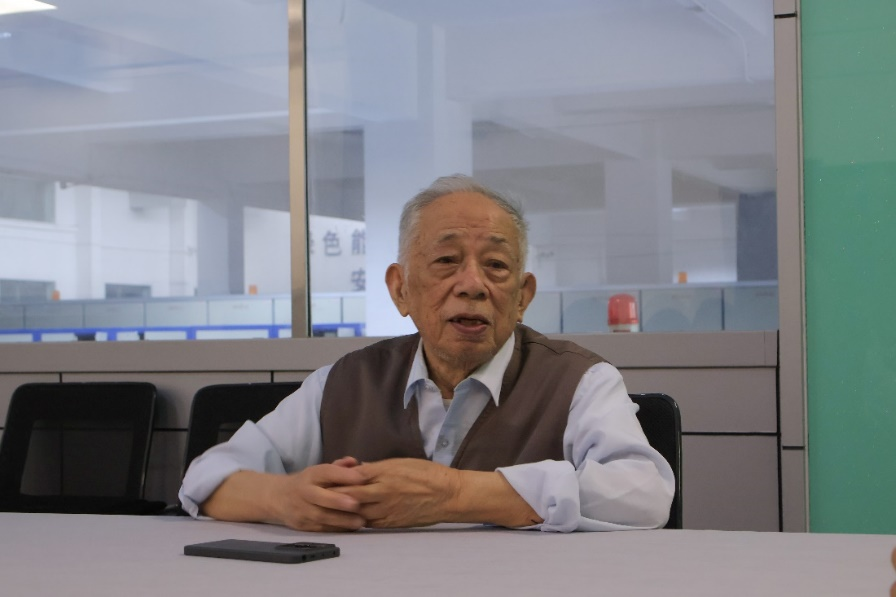

图4 陈德树老师在向同学们讲述自己的故事

4)科研探索路,追求卓越心

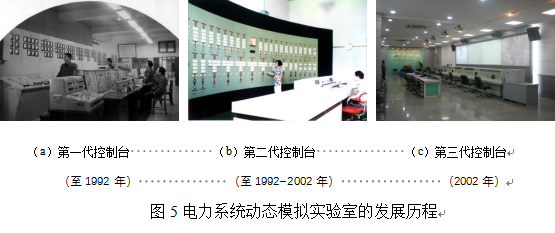

在科研领域,陈德树老师始终坚守淡泊名利、潜心研究的奉献精神,以“数十年磨一剑”的超然毅力,皓首穷经钻研一个领域,密切追踪科技发展的前沿。他早在二十世纪六七十年代便开始致力于电力系统动态模拟实验室的建设和发展,主持并参与了多项国家级科研项目。他于工作上施“实劲”,一锤一锤钉钉子,通宵达旦铺设电缆;于态度上施“狠劲”,为了深入了解发电机构造,不顾危险,钻到发电机“肚子”里去;于方法上施“巧劲”,为了建设三峡水电站的模拟发电机,从定子长度入手,巧妙地解决了机组尺寸过大的问题。陈德树老师潜心科研突破难关,为解决微机继电保护的抗干扰问题付出了巨大努力。

图6 华中科技大学动态模拟实验室

5)退休不褪色,余热亦生辉

初心不与年俱老,奋斗永似少年时。2001年,71岁高龄的陈德树老师光荣退休。从1952年到2001年,他实现了“为国家健康工作50年”的愿望。然而,与动模实验室共度的岁月早已成为陈老师生命中无可替代、无法割舍的一部分,50余年的深刻羁绊让他决定在无薪酬的条件下继续参与实验室和教学的工作,为教书育人事业发挥余热。

“我就是坐不住,总想着去干活,去探索一些新东西”。陈老师在谈及退休生活时,眼中仍闪烁着炽热的激情。退休后,陈老师延续了敢于“提出新理论、开辟新领域、探索新路径”的科研精神,在“独创独有”上下真功夫、细功夫、苦功夫,又在变压器励磁涌流抑制领域取得了巨大突破。

科技创新,贵在接力。陈德树老师始终坚持不懈推动电力系统保护技术的研究与发展,扎根教育教学一线,坚信“科学事业是接力事业。只有薪火相传、后继有人,才能实现科学事业的可持续发展”。陈德树老师的言传身教,让后辈们深刻体会到了前辈学者的“科学以探究真理、发现新知为使命”的崇高追求,是“厚积薄发,担当致远”院训精神的最好体现。

图7 2017年,退休后的陈德树教授荣获顾毓琇电机工程奖

6)承扬前辈志,续写新荣光

“志行千里者,不中道而辍足”,无论哪一个科学领域,越是接近未知的“无人区”、创造的“高寒区”,越是要坐稳“冷板凳”,以“一辈子办成一件事”的执着,奋力攻关,登上科学的高峰。陈德树老师告诫研究生们:“世界是发展的,一代人有一代人的使命,新时代需要新人解决新问题。希望你们怀有‘没事也要找事干’的决心,在平凡的生活中挖掘自身价值,于坚守中奉献力量。”

在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代科学家心系祖国和人民,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展做出了重大贡献。陈德树老师为祖国奉献了一生,奋斗了一生。他的人生故事,是对“潜心教学问道,矢志科研育才”的生动诠释,他身上的“殷殷爱国情,拳拳赤子心”值得每一位青年传承。

作为祖国未来的接班人,应当怀揣“胸怀祖国、服务人民”的爱国精神,追求“勇攀高峰、敢为人先”的创新精神,心系国家事、肩扛国家担,善作善成、久久为功,为实现中华民族的伟大复兴奉献青春力量。